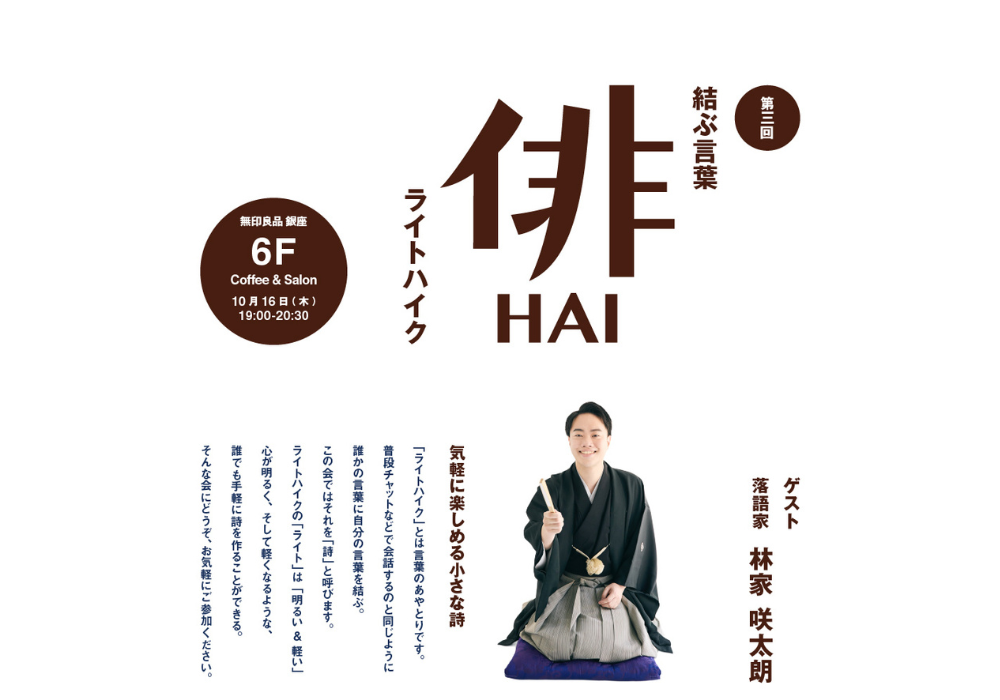

2025年10月16日(木)無印良品銀座6階の特設会場で、第三回「結ぶ言葉 ライトハイク」を実施しました。ゲストは第一回と同じ、落語家の林家咲太朗さん。8月から月いち連続開催していた会もとりあえず今回で一区切り。12月にはこれまでの3回分を土台にした「特別会」を実施予定です。

通常回は最後となることもあり、前2回とは異なる趣旨、そして来年以降も実施するための「会の形」を作ろうと思い立ちました。

それが

「直伝の会」

という形になります。

一般の人を対象に2回、ライトハイクの会(俳会)の実施をしてみて、気づくことがありました。

ライトハイクのはじまりは、たくさんの人がもっと「詩」を楽しむ世界線を作りたいという思い。まずは、子供たちに「詩」を教えるためのツールとして、ライトハイクで小・中・高校での出張授業を実施して参りました。そこから今度は高齢者の人たちへの「認知トレーニング」としての活用に至っています。

「詩」が、社会の役に立つものになる。

言葉が持つ力に、私自身、驚いています。

子供たちと高齢者、その間の年齢層に、ライトハイクはどう役に立つことができるか。

それが「コミュニケーション・ツール」としての役割だと考えています。

「和」と「俳」の2枚看板を掲げているライトハイクですが、この「和」が、言葉と言葉を結ぶことで、人と人、心と心を結ぶキーワードになると感じています。

面識のない人たちが集まった場や、気まずい空気になった時、単純に暇な時、

その他、何を喋っていいか分からない時に・・・

「ライトハイク知ってますか?ライトハイクやりませんか?」

という切り出しで、楽しい時間を即席で作ることができます。

手前味噌ながら、ライトハイクのすごいのは、自力ではなく他力でそれ(楽しい時間作り)ができること。まさに、最強の「コミュニケーション・ツール」だと考えています。

この「ライトハイク」ルールは簡単なので、聞き齧りでも、すぐにやることができます。SNS拡散のように、見よう見真似で広がっていくこと、もちろん大歓迎ですが、せっかくなので、ライトハイク協会から「直伝」されませんか?という、そんな「直伝の会」をやっていこうと考えています。

「俺は、私は、直伝を受けた」とそれも話の切り出しのきっかけになるので、そうやって、ライトハイクで楽しんでほしいのです。広がれば広がるほど、直伝者はプレミアムな存在です。また、その直伝者が、周りに広げていってほしいと願っています。

そういう「直伝の会」として、今後はやっていきたい。

ライトハイクは高尚なものではないので、1回、協会公認の会を体験いただくだけで、もう直伝者です。

その認定の証(あかし)として、体験者には非売品のタオルハンカチ(もちろん発祥の地・今治製)を手渡ししたいと考えています。「このハンカチが目に入らぬか!私は直伝者だぞ」(笑)そんなふうに、なれば面白いなと思っています。

・・・とは言え。

俳会は、単純に「面白いもの」であってほしいと願います。詩の入り口だとか、認知トレーニングになるとか、コミュニケーション・ツールだ、直伝だ、そんなことは全て「おまけ」で、その場、その時が、面白い。面白いから参加したい。それが、理想です。

今回もライトハイクの実作に入る前に、言葉を使った「頭のストレッチ(準備体操)」を行いました。辞書の語釈を読み上げて、なんという言葉なのかを当てる「語釈クイズ」から始まり、最近、とても良いストレッチだと感じている「穴あき詩歌クイズ」に今回、力を入れました。

とある、俳句、短歌、川柳の一部分を穴あきにして、そこに何という言葉が入るか、答えてもらうものです。例えば。

◯◯とは花火を造る術ならん

これは夏目漱石の句ですが、冒頭の2文字(俳句ですから音にすると4音)は何かを考えてもらうクイズです。このクイズの良いところは、ライトハイクの文字数揃えルールのとても良い稽古になるということ。そして、オリジナルを超える言葉が、思わず出てきてしまうこと。これに尽きます。ちなみに正解(オリジナル)は「化学」です。

ライトハイクは、普段、詩作に馴染みのない人でも簡単に参加できるように、いわば、お膳立てをする(上の句をお題に出す)形で楽しんでいます。ゼロから俳句を作りましょう!より、モチベーションが上がる、触手が動く仕掛けです。ちょっとした工夫に過ぎないのですが、意外に気づかれなかったところで(というより、詩を広げたいと真剣に考える人自体がいなかったので進歩してこなかった部分)大きな効能があります。

ライトハイクの「言葉のあやとり」の形自体、先人たちが長い歴史の中で培ってきた和歌から始まる日本の詩文化を現代に合わせてアレンジしただけに過ぎません。単なる、数ある雑俳のひとつです。唯一、ライトハイク協会に手柄があるとするならば、「大喜利」を「詩」と言い換えたこと。これで、笑わせなくてもいい大喜利ができるようになりました。それも「詩」ですから、正解がありません。だから間違いもありません。臆せず、気楽に、和(こた)えることができるようになったのです。

以下も漱石の句を使った、穴あき詩歌クイズ。

曼珠沙華◯◯◯◯◯◯と道の端

6文字の副詞(〜と)が入ります。

どういうふうに、曼珠沙華は道の端に咲いているのか。

穴あき詩歌クイズは、先人から、時空を超えて詩作を学ぶ方法でもあります。(正解は、あっけらかん)

ストレッチを終えて、いよいよ、ライトハイクの実作です。

今回は以下の3題の上の句を用意しました。

1文字ずつ増えていきます。

・秋風が吹いた

・顔は笑ってます

・あっち向いてホイ

それぞれ、当日皆さんから出てきた下の句より、私(ライトハイク協会代表)が好きだなと思った下の句を結んで紹介します。優劣ではなく、あくまで、その時の私の好みです。その好みだって、絶対的なものではなく、時間や場所が変われば、変わるものです。

人が、人の言葉に自分の言葉を結ぶということは、大袈裟に言えば、とても神聖なものでそれを何人たりとも非難、否定はできないと考えます。自由詩の自由は、誰も奪えません。

秋風が吹いた

心根に届いた

顔は笑ってます

三者面談中の母

あっち向いてホイ

ホイ、ホイ、ホイ

当日もお話ししましたが、AIには出せない、人間だから出せる言葉ばかりです。例えば「顔は笑ってます」について、事前にChat GPTで<「顔は笑ってます」に結ぶ、詩的なフレーズを7文字で出して>と質問して、回答を得ていました。それらは以下です。

心は泣いてます

声は震えている

瞳が語っている

孤独抱きしめて

涙こらえている

毎回そうですが、それっぽい言葉が出てきます。つまりはそれは「大いなる月並み」使い古されていて、心をくすぐるものではありません。それに比べて、人間が出した「三者面談中の母」素晴らしいじゃないですか。AIには、分からないでしょう。三者面談で、顔は笑っている母の、この「は」の意味。この恐怖を。

さらには、「あっち向いてホイ」に「ホイ、ホイ、ホイ」を結ぶなんて。これをAIができるようになる日が来たら、それはそれで、恐怖です。

3題、単発題をこなして、後半は恒例の「三つ編み」をやります。

最初のお題(起句)から3回結んで、最終的に四行詩を皆さんで作ります。

今回もお題となる起句は、会場である無印良品さんの商品キャッチからいただきました。

お題は

地球から生まれた

このお題は、最終的に即興噺に仕立てる咲太朗さんに事前に知らせていました。その時点で「これは難しい!」と恐怖されていました。確かに、ここから始まる噺って、スケールが大き過ぎて「落語」という表現手段で描けるのかというのはあります。結論から言えば、咲太朗さん、わずか5分程の思考時間で、見事、小噺にしてくれました。いきなり火星人が出てくるという、新作落語家(咲太朗さんは古典専門です)も真っ青な入り方。この夜、一番頭を使ったのは、咲太朗さんでした。

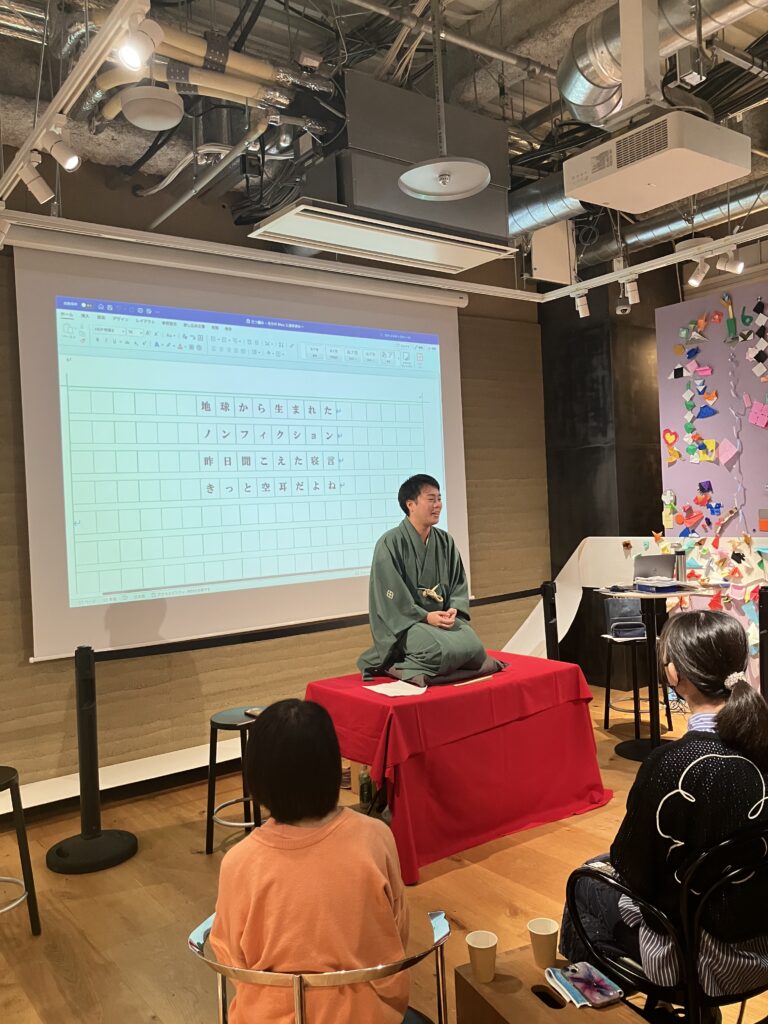

この夜、参加いただい皆さんで編み上げた四行詩は以下。

地球から生まれた

ノンフィクション

昨日聞こえた寝言

きっと空耳だよね

僭越ながら、私が整書(清書)させていただきます。

「地球から生まれたノンフィクション」

昨日聞こえた寝言

きっと

空耳だよね

最初の二行(お題に結んだ最初の句)がとにかく素晴らしいのです。

地球から生まれた

ノンフィクション

この「ノンフィクション」という言葉は、奇跡だと感じるくらいです。

言葉の海、いや、言葉の宇宙を探しても、なかなか、出てくる言葉ではありません。

それを三句目が「寝言」と言う。

意図していないのに、ちゃんと、起承転結の「転」になっています。

「地球から生まれたノンフィクション」という奇跡的なフレーズを寝言、たわごと、「寝言は寝て言え」と一刀両断するこの清々しさが快いです。

それを最後に「空耳」という、どこか地球を感じる言葉で締める。

3回とも、目の前のフレーズだけを見て(その前のフレーズは一旦忘れて)と伝えて、皆さんに創作してもらいましたが、全てがゆるくつながっているのです。この「ゆるいつながり」もまさに、詩そのものなんです。

参加者の皆さん、咲太朗さん(本当お疲れ様です)、そして、無印スタッフの皆さん、今回もありがとうございました!

次は、12月の特別会でお会いしましょう。